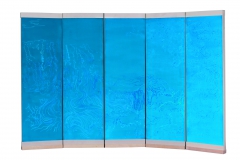

Afluencia y cristalizaciones, Valeria González* El agua y el hielo insisten. Son dos motivos constantes que parecen anudar la obra de Paula Senderowicz, volver cada puntada a un centro cada vez que su espíritu investigador la lleva más lejos, hacia nuevos medios y nuevos soportes. Y esto es porque, en verdad, se trata de algo más que de meros motivos. Son modos de ser de una misma sustancia. El agua discurre, toda configuración es en ella circunstancial y efímera, pero el agua es también capaz de componer, con el frío intenso, formas límpidas y quebradas. El hielo respira y permanece, pero es también capaz de generar, aliado al calor, licuefacción y movimiento. Se dibuja ante nosotros un mundo de procesos reversibles. Comprendemos mejor que agua y hielo, más que motivos, son procedimientos, modos de tratar (de concebir) la materia. Más allá de las técnicas, de los soportes, la obra de Paula Senderowicz despliega un diálogo, en sí infinito y no carente de tensiones, entre un estado de flujo y de cristalizaciones. Si, como dijo Heráclito, sólo hay devenir, ese devenir, en cuanto historia, se manifiesta como sucesión de solidificaciones (palabras, conceptos, géneros artísticos) que portan a menudo la apariencia o la pretensión de ser inmutables. La razón occidental debió olvidar a Heráclito (“el oscuro” desde entonces) y acudir a su adversario. Si Heráclito había concebido la humanidad a imagen y semejanza de la naturaleza transitoria y cambiante (somos como un río que no cesa de fluir), Parménides concibió la naturaleza a partir de la capacidad de abstracción que distingue al animal humano (un Ser eterno legisla la desprolijidad de lo real). El antagonismo entre Heráclito y Parménides nos habilita a una primera analogía: la obra de Paula Senderowicz es un campo de encuentros y fricciones entre las propiedades y comportamientos de materias fluidas y la historia del paisaje, código visual que resume las formas de representar, pensar o imaginar la naturaleza. Resulta inconducente separar, por ejemplo, la referencia a Hokusai y las estampas japonesas de ese empeño que tiende a la acuarela y a las tintas, allí donde la liquidez de la pintura se acerca a la del agua. Es necesario abandonar el binomio aristotélico de “forma” y “materia”. Platón tiene una teoría de las figuras y sus contornos. Esto se concilia muy bien con el idealismo, porque si el limite es el contorno de la forma, después de todo, ¿qué diferencia hace lo que hay entre los límites? Ponga arena, bronce, o lo que sea, siempre será un cubo o un círculo. La forma es relacionada con su contorno y Aristóteles invoca constantemente la experiencia del escultor. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, unos siglos más tarde, se hace del límite otra concepción? Los estoicos dirán que el ejemplo del escultor es completamente artificial. La naturaleza nunca procede por moldeado. El contorno no tiene ningún interés, la cuestión no es dónde se detiene la forma, la verdadera cuestión es: ¿dónde se detiene una acción? Su ejemplo favorito es: una semilla de girasol perdida en un muro es capaz de hacer saltar ese muro. ¿Qué sentido tiene preguntarse por su forma? El límite de algo es el límite de su potencia, no el contorno de su figura. Los estoicos salen triunfantes: las cosas son de los cuerpos, no de las ideas.1 No se trata, entonces, de representar la naturaleza, sino de proceder como ella. ¿Cómo hacer un paisaje que en vez de formar la materia pictórica sea el lugar donde sus propiedades puedan expresarse? Decimos “paisaje”: podría ser cualquier otro género de representación, pero no “pintura”. Es evidente que Paula Senderowicz debe apartarse del dualismo inherente a la representación mimética (de aquel virtuosismo técnico que consiste en travestir la naturaleza de los materiales, en doblegar la dureza del mármol hasta llegar a la morbidez de la carne). Ahora bien, la potencia de una sustancia tampoco puede explayarse dentro de los límites de un materialismo autorreferencial. En el caso de las all over drippings de Pollock, la destitución de la figuración no liberó la materia sino que la desplazó hacia la hegemonía de un nuevo referente, más despótico y esquivo: la interioridad de un sujeto individual. La solución “anti-forma” (1968) de Robert Morris –dispersar materiales en bruto sobre el piso– implicaba, en el fondo, desembarazarse del problema. Porque si, como afirmó Spinoza, la potencia de cada cosa consiste en el esfuerzo por perseverar en su ser, esta potencia sólo puede realizarse en relaciones, en la capacidad de afectar y ser afectado. No es in vitro, en una libertad abstracta, como la pintura nos mostrará lo que puede, sino en medio de las constricciones que llamamos condiciones históricas. En términos de Paula Senderowicz: el paisaje como punto de fricción, como obstáculo si se quiere, para que pueda expresarse allí la acuosidad de la acuarela. Con Dios puede hacerse cualquier cosa. Doy un ejemplo: El Greco. Su creación sólo puede obtenerla a partir de las figuras del Cristianismo. Es verdad que, a cierto nivel, hay coacciones de la Iglesia que se ejercen sobre el pintor. Pero a otro nivel el artista es el que convierte los obstáculos en medios de creación. Se sirve de Dios para obtener la liberación de las formas.2